Por Juan Orlando Pérez.

Serie "Los pasajeros".

Sí, la gente. No el sistema, la gente. El sistema, el régimen, el gobierno, la dictadura, como cada cual prefiera llamar a los que han gobernado Cuba durante los últimos sesenta años, no es el problema, sino la gente. Peores gobiernos, aún más crueles y violentos, más repulsivos, han sido barridos por multitudes coléricas en cada esquina del mundo. En abril, el bestial dictador sudanés, Omar al-Bashir, fue depuesto en un golpe de estado después de que cientos de miles de personas se sentaran en el pavimento frente a la sede del alto mando del Ejército en Jartum, decididos a no marcharse hasta que los generales se deshicieran de aquel carnicero. Unos días antes, en Argel, una terca, implacable muchedumbre había impedido la farsesca reelección del presidente Abdelaziz Bouteflika, un hombre que está más muerto que vivo. En Hong Kong, China no sabe qué hacer, la gente lleva doscientos días en la calle. En Egipto, donde la vida no vale nada bajo el pesado mando del mariscal Abdel Fatá al Sisi, hubo protestas callejeras hace unos días, miles de personas salieron de las mezquitas el viernes a pedir la renuncia del presidente, sabiendo que la policía podía dispararles, y que aquellos que fueran arrestados podrían ser ejecutados, o torturados minuciosamente, o sepultados en prisiones de las que nunca ha salido nadie. Lenín Moreno, en Ecuador, tuvo que retirar un paquetazo de medidas económicas después de que rabiosas protestas arrasaran el país y lo hicieran a él mismo huir de Quito. En Cuba, Miguel Díaz-Canel tuvo la temeridad de ir a la televisión para anunciar a su pueblo que la economía del país estaba a punto de colapsar, que casi no quedaba petróleo para encender las luces, que la vida sería aún más dura de lo que normalmente es. A esa calamidad la llamó, cruelmente, cobardemente, una “coyuntura”. Los cubanos se encogieron de hombros, bajaron la cabeza, musitaron una queja, y en eso empezó la novela brasileña. Una nueva, buenísima, con Glória Pires. El problema no es Díaz-Canel. Ni Raúl Castro. Ni siquiera el fantasma de Fidel Castro, que ya no asusta a nadie. El problema son los cubanos.

Nadie debería caer en la tentación de decir que los cubanos tienen lo que se merecen, que sería un dictamen fácil, pero inexacto, injusto. Algunos, muchos, sí, los feroces porristas de la policía y la Seguridad del Estado, los que se benefician descaradamente de las misérrimas prebendas que el gobierno cubano todavía puede otorgar a sus más dedicados seguidores, y también, todos los que justifican, con sinceridad o falsamente, este sublime desastre, los orfeos de la Revolución, periodistas, artistas, profesores universitarios, blogueros, una morralla de charlatanes que pretenden todavía que el túnel de estas seis décadas, y algunas que faltan, tiene una salida, que al final de este viacrucis se encontrarán los cubanos en el paraíso. Pero ellos, que son una minoría, no son el problema, sino la gente que no se merece las penurias, humillaciones, dificultades e inconvenientes de la vida en Cuba, la gente a la que su gobierno obliga a vivir una vida muy inferior a la que podrían tener, y la han aceptado. Muchos de ellos están plenamente conscientes de la injusticia de su situación, de estar atrapados en un círculo fatal de imposibilidades, de la mala suerte de haber nacido en Cuba. Esos buenos cubanos no son idiotas, se dan cuenta perfectamente de que la escasez de alimentos y las restricciones a los derechos políticos, sociales y económicos de los individuos no son problemas separados, uno más importante que el otro, sino exactamente el mismo problema. Pero nadie les ha dicho qué podrían hacer que no sea lo que han hecho los demás, irse, a la Conchinchina, o “luchar”. Esos cubanos, los que hacen su trabajo tan bien como los dejan hacerlo, los que van a la marcha del Primero de Mayo o a la reunión del CDR porque para qué se van a buscar un problema, los que no roban sino lo necesario, lo que nadie podría reprocharles haber robado, los que no mienten, sino cuando es inevitable, y lo hacen entre dientes, los que van en el P11 de vuelta a casa al final del día momificados por el hambre y el cansancio, pensando que esa noche hay Pánfilo, y toca la novela cubana, y que hay que comprarle unos zapatos nuevos al niño, y de dónde va a salir el dinero, esos cubanos, los míticos “cubanos de a pie” de los que les gusta hablar a los columnistas de Juventud Rebelde, son la parte más intacta de Cuba, los que podrían salvar al país, pero nadie les ha dicho cómo, y a estas alturas, cansados de esperar que les digan qué hacer, han concluido que a ese país no lo salva nadie. Esa resignación es el problema, no la Seguridad del Estado.

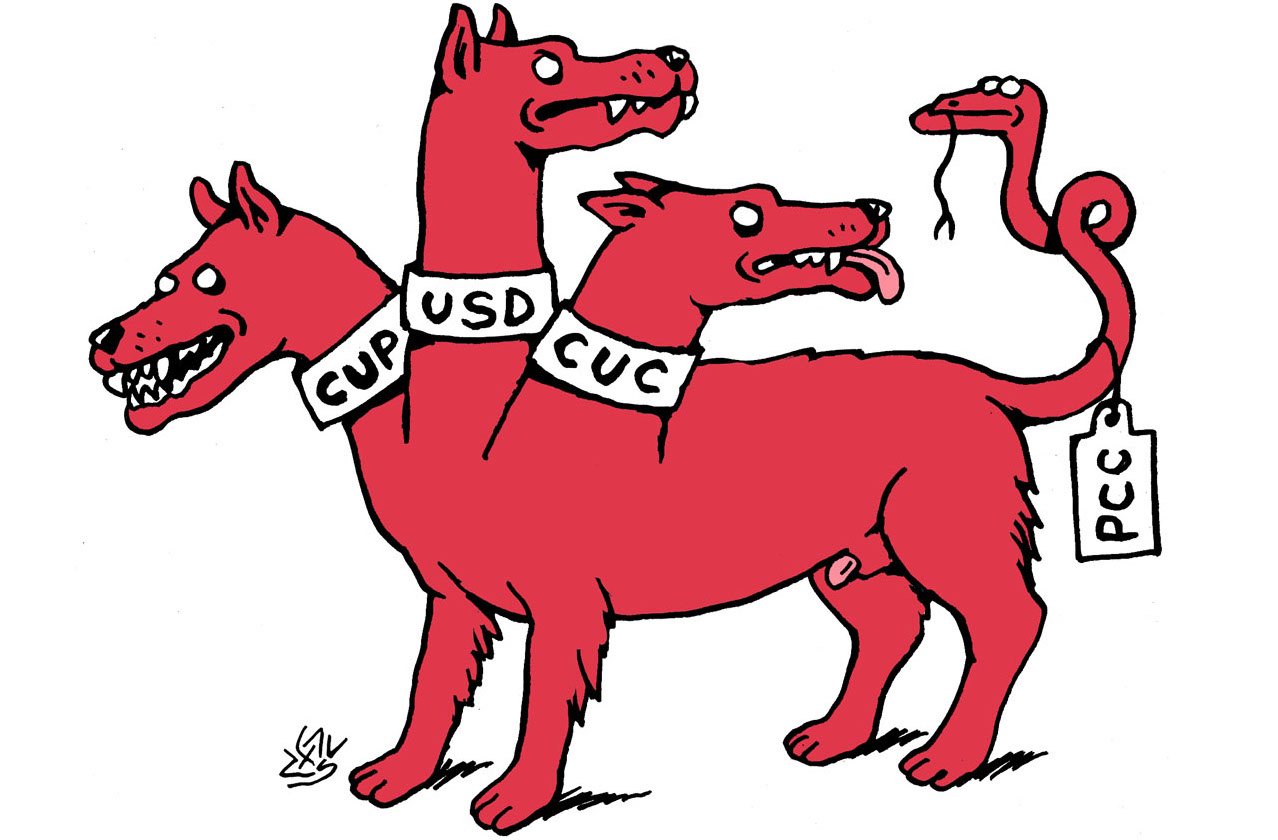

Hay una parte del país que está demasiado dañada, que no tiene salvación. Son los cubanos que han sido corrompidos definitivamente por la miseria y la violencia en las que han sido enterrados vivos. El peor de los resultados del sinsentido cubano ha sido la creación de una subclase medieval que no reconoce ningún principio de ciudadanía, con la excepción de la obediencia gruñona a la fuerza física del Estado. Un grueso segmento de la sociedad cubana está profundamente criminalizado, sobrevive e incluso prospera en «la lucha», un sistema económico, social y moral parasitario, que saquea la economía oficial, succiona sus bienes y su capital, escarba en el caos para encontrar oportunidades de beneficio individual y familiar. Muchos ni siquiera tienen que “inventar”, sino que chupan golosamente de la teta de las remesas, los alimenta y los viste el dinero de sus familiares en el extranjero. El hombre nuevo del Ché terminó siendo, típicamente, un vividor. El colapso económico del castrismo a inicios de los 90 provocó el derrumbe, aún más estruendoso, de su ideología y su ethos. Una parte significativa de la sociedad cubana se quedó sin principios básicos de organización, disciplina y solidaridad, fue desterrada de la economía oficial pero también de la cultura y la moralidad de la Revolución, que, rotundamente desprestigiadas, dejaron de tener valor práctico para darle sentido a la vida cotidiana, se convirtieron en mitologías cuya única utilidad es retórica, sirven a Díaz-Canel para justificar la barbarie y a los periodistas de Juventud Rebelde para hilvanar odas pindáricas a la supuesta nobleza de lo que llaman “el pueblo”. Inevitablemente, el vacío moral que dejó el castrismo en retirada lo llenó un individualismo atroz, la ideología pirata de al abordaje. Esta es una Cuba podrida, soez, premoderna, de gente que habla un español rústico, casi infantil en su violencia y simplicidad, que no comprende ni acepta normas de urbanidad, que se revuelca, pelea, fornica entre escombros y suciedad, entre montañas de mierda y nubes de mosquitos. Es la Cuba bárbara y obscena del reguetón, que es su expresión más elocuente, su obra prima, la gramática de su concupiscencia, su egoísmo y su estupidez. Esa gentuza no necesita excusas, no reconocen ninguna autoridad humana o divina que los pueda juzgar en un país donde todo el mundo, desde el presidente de la República hasta las putas del Malecón, está tratando de resolver su problema, y solo los bobos, el de todo el mundo. Esos cubanos están perdidos para el país, son irrecuperables, su carácter, su conciencia, su honor, están demasiado estropeados, su incivilidad no es enmendable, pero hay en ellos una formidable violencia latente que el gobierno de la isla considera una amenaza más grande para su supervivencia que Donald Trump.

Es esa destructiva energía, ahora contenida, la que, en ausencia de otra solución, podría desenredar el futuro de Cuba, lo que sería una tragedia irremediable, inimaginable, no quedaría mucho de Cuba si fuera arrasada por una marea de odio y venganza. No hay otra fuerza visible en Cuba que pueda derrotar al gobierno, solo un relámpago de cólera del populacho, que es lo único que temen Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, que saben que Donald Trump va a pasar, pero que Nicolás Maduro también, y que sin Venezuela, incluso sin lo poco que Venezuela le da todavía a Cuba, los herederos del castrismo difícilmente podrían sostenerse en el poder, tendrían que intentar un último, fabuloso truco, el más mágico de todos, volver a la órbita de Rusia, treinta años después del fin de la Unión Soviética. La oposición política al gobierno cubano ha desaparecido, virtualmente, y los pocos grupos que no lo han hecho apenas pueden contener los asaltos continuos de la policía. En el país ya no quedan otras fuerzas que puedan forzar un cambio político. Los intelectuales, los artistas, las profesiones, las clases medias han capitulado, y los que han podido, han huido del país, el gobierno, astutamente, les ha abierto las puertas de par en par. El nuevo periodismo independiente cubano, con un estupendo coraje, ha plantado cara a Díaz-Canel y su corte, y sus reporteros han sido por ello gustosamente vapuleados, pero la mayoría de los lectores de esas revistas, incluido El Estornudo, no están en la isla, sino en el extranjero. Cuba parece incapaz de cambiar, un país que ya no puede generar su propio futuro, un ex país. Nadie en Cuba, ni siquiera el presidente, ve, aunque diga que la ve, la salida de esta “coyuntura” en la que el país entró hace sesenta años, y en la que, incluso si Venezuela cae, podría estar muchas décadas más. Si eso pasara, si Cuba se apagara como nación, como proyecto, como ilusión, los cubanos no tendrían que culpar a nadie más que a sí mismos. Quizás lo mejor que podría pasarle a la isla sería que los cubanos nos fuéramos todos y la ocupara un pueblo mejor.